咖啡館、茶飲店賣早餐,這是要和月入3萬的煎餅大媽搶生意?

1

咖啡館賣早餐,和煎餅車搶生意?

先來做個調查吧,你的咖啡館里打算賣早餐么?

但是太平洋咖啡已經有這個行動了——

大概兩周前,太平洋咖啡在其微信公眾號推出了早餐套餐。

講真,作為“不吃早餐星人”,宣傳上餐品有多么可口、豐盛、營養絲毫不能吸引我。

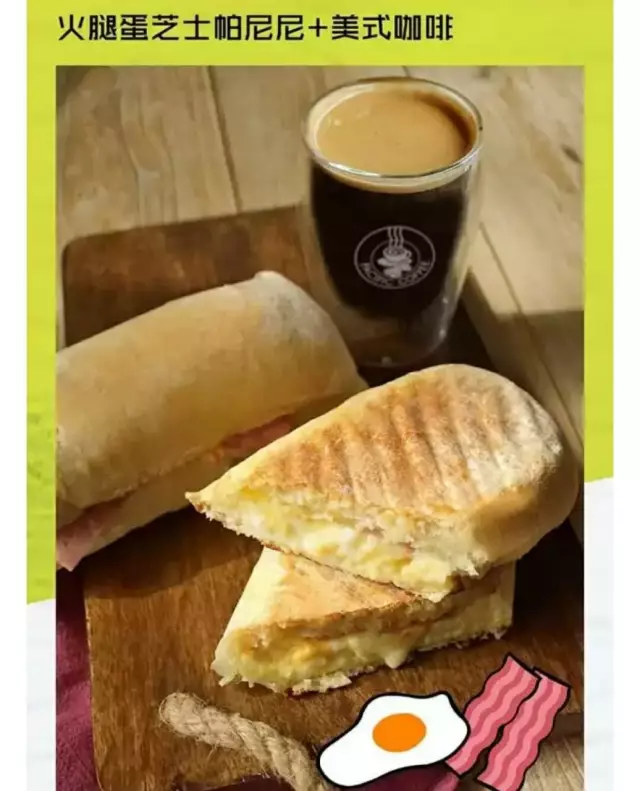

但是它推出的品類確實引人注意,不是可頌、麥芬、牛角包這類放在哪個時段似乎都能搭的產品,而是兩款咸口的、往那兒一站就特別有“早餐身份”的火腿蛋芝士帕尼尼,吞拿魚芝士帕尼尼。

▲看起來還可以吧

擋住logo,說是肯德基推出的也一準兒有人信啊。

實際上,太平洋咖啡帕尼尼系列餐品在去年就有推出,只不過當時并未鮮明地表示“加入豪華早餐陣營”。

而在其官方海報上,還特別強調了帕尼尼的制作時間:2分鐘。內心的OS簡直要浮現在面包片上:省時又省事,特別適合趕時間去上班的上班族~

不僅連鎖咖啡品牌,街邊的小咖啡館們也開始嘗試賣早餐。

鄭州一家很有文藝氣息的社區咖啡館,在不久前也推出了自己的早餐系列,選擇的品類則是沙拉,四款套餐在36—38元,店主表示“想要給大家多個選擇”。

▲早餐沙拉,單看圖就挺吸引人

而在上海,一個主推原茶的茶飲品牌Teasoon,也在推進著自己的早餐計劃,將會把自家店面的營業時間提前到8:30,配合打造一個早餐茶+面包的喚醒套餐。

種種跡象似乎表明,咖啡館、茶飲店,要開始和煎餅車、包子鋪、豆漿攤搶生意了?

2

這些不得不加早餐的理由

咖門曾經討論過咖啡館要不要“加餐”的話題,(傳送門:突然刮起“加餐風”,咖啡館不加餐就活不下去了嗎?);最后得出的結論是,“加餐”是需要勇氣的。別的不說,廚房跑出來的油煙和氣味,本身與咖啡館的調性就不搭。

同樣是吃食,為什么早餐會如此不同?

1.消費者有需求,咖啡館不麻煩

無論是書中的理論,還是媽媽的叮囑,“早餐要吃好”已經根植在大多消費者的觀念中。

早餐與健康理念存在一種天然的聯系,而隨著消費者健康意識和身體管理的升級,對早餐的需求與要求都在增加——

他們挑剔早餐的種類;講究用餐環境;關注攜帶是否方便。而這,尤其指向那些咖啡館的常客。

▲咖啡館早餐,主要針對有品質要求的客群

這恰好給咖啡館、茶飲店試圖新入局者帶來了機會:品類創新、健康概念的強調、包裝上的小心思。

比如,前文提到的沙拉品類,高顏值、自帶健康標簽、減脂功能以及發朋友圈的社交價值。

而另一方面,做早餐對咖啡館來說優勢很多:操作簡便,不需要增加太多設備成本,制作過程中沒有油煙,易于標準化,既減輕了對廚師的依賴,又和咖啡館的調性相契合……

2.還能豐富經營時段,多賺錢

再來說說更加直觀的,豐富經營時段、提升營業額。

盡管午餐、晚餐也有這個功能,但值得注意的是,它們是融入到你生意主角茶飲/咖啡的“演出”中的。

也就是說,按照一家咖啡館營業時間10:30——21:30來說,做午、晚餐,意味著很難把飲品和餐食的營業重點區隔清楚。不僅要考慮餐品的問題,還需要在管理上下一番大功夫。

而早餐,則增加的是10:30之前的那一部分。

▲就是要創造一種源源不斷盈利的感覺

從成本、排班、宣傳等多方面都有一個緩沖期和“到點兒就過”的區隔,不會搶走你原本主角的風頭。

3

咖啡館早餐沒那么好加

早餐雖好,也并非都能做得了。

首先,相關證照許可等硬條件需具備,而門店位置、咖啡館“定位”先給這個生意架起了很高的門檻。

比如,開在早上9:30/10:00才營業的購物中心內部的咖啡館,加了早餐賣給誰?除了線上渠道,加餐的消息如何擴散出去也是個難題。

咖啡館的早餐目標人群主要在上班族,樓咖、能夠輻射更多寫字樓的門店會更有優勢一些。

另一方面,“競爭對手”也相當強大。傳統早餐店正在升級,環境體驗上,一點兒不遜色。

▲早已有升級的早餐店出現

而論便捷性,咖啡館又遠沒有遍地都是的便利店、小吃攤方便,即買即走,已經是人們習慣的早餐消費方式。

綜上來看啊,咖啡館要不要加早餐,加了又如何勝出,是一個需要從店面客觀條件、產品、成本、管理等多方面考量的結果,而不是拍腦袋就來的沖動選擇。

所以,煎餅大媽那3萬塊的生意,真不是想搶就能搶的啊!

你對咖啡館賣早餐有什么看法,歡迎在留言區討論啊~

— End —

掃碼關注

掃碼關注

App下載

App下載

京公網安備 11010502040383號

京公網安備 11010502040383號

掃碼下載APP

掃碼下載APP