精品咖啡想火,靠罐裝即飲,還是掛耳包?

1

眾籌掛耳咖啡受追捧

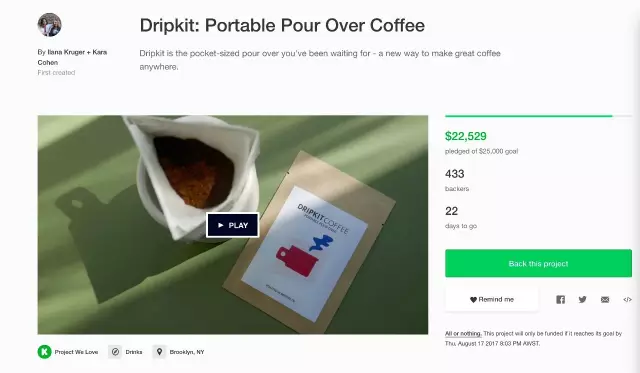

最近,《咖門》留意到,一個名為 Dripkit 的咖啡項目在美國眾籌網站 Kickstarter 上備受追捧。雖然只上線了 8 天(整個項目的眾籌時間為 1 個月),卻已經籌集到了 89% 的資金。

這個咖啡項目其實就是一款掛耳精品咖啡,它的火爆主要在于其優勢明顯。

一方面,單價 2.5 美元,差不多等同于一杯星巴克。但它可是精品咖啡的出身,在 Kickstarter 的介紹頁面上,它強調自己從原產地危地馬拉的咖啡農那里直接進口咖啡,然后送到紐約布魯克林的精品咖啡烘焙商 City of Saints 處加工。

▲這款掛耳咖啡的眾籌頁面

另一方面,它又沒有家用精品咖啡的負擔感。

消費者不需要買專門的沖泡容器、電子秤或者磨豆機什么的。只需要在準備喝咖啡的時候撕開包裝,架在日常喝水的杯子上,然后再沖上一定容量的熱水就可以了。

雖然這可能會比 Chemex 或 Hario 制作出的產品稍顯遜色,但也基本可以滿足日常需求了。

2

掛耳包兼顧“風味”和“便捷”

事實上,隨著咖啡文化的普及,掛耳包在國內早已經成為一種受歡迎的產品,無論是星巴克,還是藍瓶、質館等精品咖啡館,都會推出自己的掛耳包產品。

▲星巴克曾推出的掛耳咖啡

2001 年,日本 UCC 上島咖啡發明了掛耳包并注冊專利。在日語里,它的意思是“一杯抽出型咖啡”。也就是將咖啡粉裝在無紡布或棉紙的濾包里,然后掛在杯子上,直接用水沖泡。

畢竟并不是人人都能每天在精品咖啡館享用咖啡,而每日在家中自磨豆子然后用愛樂壓或者手沖器具沖泡也不是那么現實,但對好咖啡的追求還在,所以既方便又兼顧風味的掛耳包,就成了一個折中的選擇。

3

精品咖啡的“突圍嘗試”

精品咖啡搞的“小動作”這已經不是第一次了——

不久前,美國精品咖啡巨頭樹墩城嘗試推出了一個全新的產品線,銷售三種口味的罐裝冷泡咖啡。

在打上特點鮮明的大 logo 之后,這些咖啡會通過零售渠道,推廣到全美。

▲傳送門:推“親民系”罐裝產品,星巴克的“祖師爺”這樣玩精品咖啡

隨之而來的,就是不斷的質疑聲。多數人認為制作即飲、進入冗雜又拖沓的零售流程的咖啡還能保鮮嗎?而不再那么新鮮和高標準的咖啡還能算是精品咖啡嗎?

在某種意義上,精品咖啡所面對的是一群很難伺候的消費者,任何市場或者渠道上的變化都會觸及他們敏感的神經。

當心甘情愿付出相應更高價格來買一杯咖啡時,他們多半希望精品咖啡能更多地探討產品本身,比如咖啡原產地什么的,才對的起這塊招牌。

于是,一旦精品咖啡想換一種產品思路,換一種方式進入市場,它原本的消費者就很有可能不會買賬了。

▲藍瓶咖啡也嘗試了罐裝

而如果真的進入更廣泛的市場上去競爭,那些對品牌沒有更多認知的消費者又不愿意花費更多。

目前看來,似乎精品咖啡在打開市場這條路上是單一也較為狹窄的。

在國內,也有品牌推出過即飲精品咖啡,并試圖用低價打動消費者,但因產品硬傷和受國內咖啡消費環境所限,效果也不甚理想。

那么,用類似這樣眾籌的方式做精品咖啡的掛耳包,會是個拓展出路的好方法嗎?

4

掛耳包的“勝算”有多大?

咖啡館手沖的精品咖啡尚屬小眾,即飲瓶裝的路又沒有走順,目前來看,掛耳咖啡會是一個不錯的機會,也是個沒有嘗試過的新可能。

掛耳咖啡十分討巧,它不像即飲這樣日常,又能夠在原產地上繼續做產品本身的故事,也更容易通過零售渠道為精品咖啡開辟市場。而產品形態類似的速溶咖啡,已經在上一個時代做出了榜樣。

▲這款眾籌的掛耳包

顯而易見的是,對于精品咖啡而言,瓶裝即飲咖啡面臨的難題,掛耳包依然存在。

所以消費者對于用掛耳包賣精品咖啡的接受度如何,以及由此帶來的市場效益規模,仍是一個未知。

你覺得,精品咖啡做掛耳包這個市場,到底怎么樣呢?

— End —

掃碼關注

掃碼關注

App下載

App下載

京公網安備 11010502040383號

京公網安備 11010502040383號

掃碼下載APP

掃碼下載APP